Uno: Cinema Pompeya

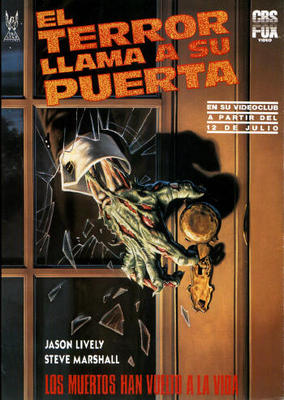

Recuerdas las malas cintas de la infancia. Recuerdas el cine Pompeya de Villa Alemana, el Velarde, el Metro de Valparaíso. El cine como espectáculo. El cine como rito profano. Ir al cine como quien va a la iglesia porque, ahora, que lo piensas, siempre fuiste más al cine que a la iglesia. Las parroquias todavía te provocan un poco de pavor, un poco de miedo, un poco de histeria. Efectos de un colegio católico que en realidad son las secuelas de una enfermedad sin nombre, una fobia mínima y algo idiota. Pero el cine no. En Villa Alemana se iba al cine los domingos, en la matineé o en la vermouth: programas dobles continuados urdidos quizás por qué empresario psicópata. Viste malas películas ahí: “Harry y los Henderson”, “King Kong II”, “El terror llama a su puerta”, “Las nieves del Kilimanjaro” que no era una de Hemingway sino la historia de un pueblo aterrorizado por una grupo de mandriles asesinos. Viste todos los dos “Cocodrilo Dundee”. Viste a Eddie Murphy y Emilio Estévez y Tom Cruise en Top Gun. Viste comedias italianas, comedias pícaras, cintas con Gloria Guida, Ursula Andress, Edwich Fenech. Viste películas que no deberías haber visto: “La mosca” de Cronenberg a los 11 o 12 años, “Corazón salvaje” a los 15. Te dejaban entrar. Dejaban a todos entrar a ver todo. Era un cine horrible, el Pompeya. Se caía a pedazos. Los gatos perseguían a los ratones entre las butacas. Las pulgas te comían vivo. Olía a encierro y a insecticida. Pasaban murciélagos por la pantalla mientras proyectaban las películas. El sonido era horrible, impresentable. Como una canción de noise, pero en esa época tú no escuchabas noise, no sabías lo que era. Simplemente veías televisión todos los días, casi todas las horas. O leías historietas. Y el domingo, si podías ibas al cine. Te encerrabas ahí la tarde entera y después volvías a casa, a las 8 o 9 o 10 de la noche cansado, agotado por las imágenes, pensando en Predator o asombrado por las habilidades de héroe de Bruce Willis en “Duro de matar”: las explosiones y los cristales rotos, el edificio en llamas, la acción perfecta, indetenible, inevitable, entretención directo a la vena durante casi una década, entretención dominical, entretención de pueblo. Nunca más la volviste a sentir. Ni en un Hoyts, ni el Cine Arte de Viña, ni en ningún otro lugar. Porque ese cine de pueblo era lo más parecido a una catedral que jamás conociste, lo más parecido a una ceremonia que te daba paz, seguridad, redención, una historia que podía ser tu propia mitología y una fe, una fe del demonio, una fe menor, burda o chabacana u olvidable, pero tuya, al fin y al cabo de la que aferrarte en las horas muertas de la provincia.

Dos: Una película violenta

Una película: Una película: un matón cuida a la esposa del jefe. Son los años cincuenta, Las Vegas o Long Island. O Jersey. Da lo mismo. El jefe va y viene, hace negocios, manda a matar gente, juega en el casino y, por supuesto, siempre gana. La esposa permanece en casa. A veces habla con el matón. Se conocen desde el tiempo en que ella era corista y él un simple soldado de la familia. Pasa lo que no tiene que pasar. Lo irremediable. Comienzan a salir juntos. Se enamoran aunque el amor es una definición escurridiza, poco útil para describir lo que les sucede. Intentan ser discretos pero cometen errores. Alguien se entera. Una mucama o un gangster de menor pelaje. El jefe se da cuenta de que es un cornudo. En medio de una fiesta asesina a su mujer. El matón escapa. Termina la primera parte de la película.

La segunda parte es la que nos interesa. Un hombre acosado que escapa por una ciudad donde está proscrito. Debe superarse a sí mismo respecto a su propia violencia, estar a la altura de las cirscunstancias. Salvarse. La persecución dura dos horas y media de una película de tres. En ese lapso el matón deja de ser un matón y pasa a ser un héroe: ametralla enemigos, asalta garitos clandestinos, es acuchillado y sobrevive, es estrangulado y sobrevive, es apaleado y sobrevive. Dentro suyo aparece algo parecido a un sed de venganza. Lentamente toma conciencia de sí: comienza a contraatacar. Mata al hermano del jefe –un sádico que viola prostitutas-, coloca una bomba en un casino, desmantela a golpes varios autos de lujo. La policía no hace nada. Al ex-matón, ahora un héroe, los recuerdos de la mujer lo acosan, siente su vacío, la extraña, considera su propia violencia como algo epifánico, religioso. Todo dura tres noches. Un fin de semana. En la mañana de domingo, en un pequeño momento de tregua se confiesa con una monja, en algo así como una vieja concesión a su infancia católica. La monja escucha y llora. Después de la confesión él queda mudo. No le volveremos a ver hablar el resto del filme. Solo podremos comprender su interior por medio de su rictus torcido, cruzado de cicatrices que parecen un alfabeto secreto que nunca entenderemos del todo.

El resto de la cinta es un mero trámite: un descenso a los infiernos acompañado de coros angelicales. El ex-matón entra en el hotel del jefe, asesina a una decena de guardias y luego elimina, en medio de un casino vacío a su ex jefe. La venganza está resuelta. Sale del hotel manchado en sangre ajena o propia, toma un Cadillac rojo y abandona la ciudad. La últimas imágenes son paralelas: el matón lanzado a un carretera y al futuro y los fotogramas fijos de sus víctimas recientes, pequeñas esculturas donde ahora se posa la muerte, invisible por las luces brillantes de colores que siguen en marcha, como si nada hubiera pasado, como si el tiempo y la vida no hubiesen terminado, cancelado, ido a negro y con música de fondo (alguna canción de Tetsuo o Gutric o Independence Day o los Burning Lamas o The Hunger) y créditos.